2025-02-10

課税仕入れに係る消費税額の計算

対象税目

消費税

概要

適格請求書等保存方式の下での(令和5年10月1日以降の取引に係る)税額計算

1 積上げ計算

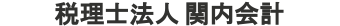

(1) 請求書等積上げ計算

原則として、交付された適格請求書等(提供を受けた電磁的記録を含みます。)に記載された消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて算出します。

(2) 帳簿積上げ計算

(1)以外の方法として、課税仕入れの都度(注1)、課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出した金額(1円未満の端数が生じたときは、端数を切捨てまたは四捨五入します。)を仮払消費税額等(注2)などとし、帳簿に記載(計上)している場合は、その金額の合計額に100分の78を掛けて算出する方法も認められます。

(注1) 例えば、課税仕入れに係る適格請求書の交付を受けた際に、当該適格請求書を単位として帳簿に仮払消費税額等として計上している場合のほか、課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税仕入れにつきまとめて交付を受けた適格請求書を単位として帳簿に仮払消費税額等として計上している場合が含まれます。

なお、帳簿積上げ計算において計上する仮払消費税額等については、受領した適格請求書ではない納品書または請求書を単位として計上することや継続的に買手の支払基準といった合理的な基準による単位により計上することでも差し支えありません。

(注2) 課税仕入れに係る支払対価の額には消費税額等を含みますので、帳簿に記載する仮払消費税額等は、一般的に、適格請求書等に記載された課税仕入れに係る支払対価の額に110分の10(軽減税率の対象となる場合は108分の8)を乗じて算出するものと考えられますが、例えば、課税仕入れに係る税抜対価の額が記載された納品書を基礎として帳簿に仮払消費税額等を記載する場合において、当該税抜対価の額に100分の10(軽減税率の対象となる場合は100分の8)を乗じて算出する方法も認められます。

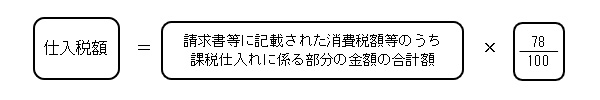

2 割戻し計算

税率ごとに区分した課税期間中の課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に、108分の6.24または110分の7.8を掛けて算出した金額を仕入税額とすることができます。

なお、割戻し計算により仕入税額を計算できるのは、売上税額を割戻し計算している場合に限られます。

令和5年9月30日までの取引に係る税額計算の特例

適格請求書等保存方式の開始前、すなわち、令和5年9月30日までの取引については、仕入税額は、課税期間中の課税仕入高に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる取引については108分の6.24)を乗じて計算していました。

一方、この税額計算の特例として、課税仕入れの都度課税仕入れに係る支払対価の額について、税抜経理方式により経理処理を行う場合において、次の処理をしているときは、その処理が認められていました。

(1) その課税仕入れの相手方が、領収書または請求書などに1円未満の端数を税率の異なるごとに区分して処理した後の消費税および地方消費税の合計額(以下「消費税等相当額」といいます。)と、本体価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額とに区分して記載している場合、すなわち、コード6383「課税標準額に対する消費税額の計算」の経過措置1または3(「消費税および地方消費税相当額を区分領収している場合の申告税額の計算」(旧規則第22条第1項))を適用できる事業者からの課税仕入れについては、課税期間中におけるその請求書等に別記された消費税等相当額を仮払消費税等として経理し、その課税期間中における仮払消費税等の合計額の100分の78(軽減税率の適用対象となる課税仕入れについては、80分の62.4)に相当する金額を課税仕入れに対する消費税額とすることができます。

(2) その課税仕入れの相手方が、領収書または請求書などに税込価格とその税込価格に含まれる1円未満の端数を税率の異なるごとに区分して処理した後の消費税等相当額を記載している場合、すなわち、コード6383「課税標準額に対する消費税額の計算」の経過措置2(「税込価格を基礎とした代金決済を行う場合の課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置」(平15改正消費税法施行規則附則2条3項))を適用できる事業者からの課税仕入れについては、請求書等で明示されている消費税等相当額を仮払消費税等として経理し、その課税期間中における仮払消費税等の合計額の100分の78(軽減税率の適用対象となる課税仕入れについては、80分の62.4)に相当する金額を課税仕入れに対する消費税額とすることができます。

(3) その課税仕入れの相手方が、領収書または請求書などに消費税等相当額を記載していない場合、または記載していてもコード6383「課税標準額に対する消費税額の計算」の各経過措置が適用できないような端数処理を行っている場合の課税仕入れについては、請求の都度帳簿等において支払対価の額に110分の10(軽減税率の適用対象となる課税仕入れについては108分の8)を乗じた金額を仮払消費税等として経理する方法を継続して行っているときは、その課税期間中における仮払消費税等の合計額の100分の78(軽減税率の適用対象となる課税仕入れについては、80分の62.4)に相当する金額を課税仕入れに対する消費税額とすることができます。

なお、この方法を適用する場合の、その取引ごとに行う消費税等相当額の1円未満の端数処理は、切捨てまたは四捨五入によります。

また、この方法は上記(1)または(2)が適用できない場合について認められます。

根拠法令等

消法30、消令46、消基通11-1-10、平16.2課消1-8外(令和5年10月1日廃止)

タックスアンサーNo.6391

[令和6年4月1日現在法令等]